ぼくらはバブルに振り回されて ── うさぎ・チューリップとサブプライムローンはどう違ったのか?

たとえばサラリーマン1年目。初めての仕事は何となく肌に合わない気がして、転職サイトに登録したりする。今の年齢なら、まだ新卒枠で採用試験を受けることもできるかもしれない──。 そんな気分になる人は珍しくないだろう。かくいう私も例外ではなかった。

しかし、私には転職できない理由があった。

私が大学を卒業したのは2008年だったからだ。

2008年9月15日、アメリカの投資銀行リーマン・ブラザーズが破綻した。

リーマンは普通の預金者を持たない純粋な投資銀行であり、総資産6910億ドルという(世界的に見れば)わりと小さな金融機関だった((ウルリケ・ヘルマン『資本の世界史』241ページ))。

比較対象として、当時の三菱UFJフィナンシャル・グループの資産総額は1兆9464億ドルである((三菱UFJフィナンシャル・グループの平成22年9月期四半期報告書(http://www.mufg.jp/ir/securityreport/2011mufg/pdf/half/yu_mufg11half.pdf)より(※2008年9月末のレート1ドル=約106円で計算した)))。

リーマンが潰れても、誰も困らないはずだった。

ところが世界経済は不況のどん底に突き落とされ、あらゆる国で失業者が溢れた。

日本では内定取り消しが横行し、「派遣切り」に遭った人々が公園の炊き出しに並んだ。職があるだけで贅沢で、それにしがみつくことが最善の策だった。転職など望むべくもなかった。

現代の世界ではカネが網の目のように流れており、銀行がたった1つ破綻しただけでも、国境を越えて悪影響が広がってしまうのだ。

リーマン・ブラザーズが破綻した背景には、アメリカにおける不動産バブルの崩壊がある。

リーマンショック以前、かの国では低所得層(サブプライム層)向けの住宅ローンが普及していた。貧乏な人でもローンを組めるようになったので、マイホームを買うことがブームになり、不動産価格が高騰した。

また、家の持ち主にとっての「借りたカネ」は、銀行にとっては「貸したカネ」、つまり債権である。銀行や投資家の間ではこの債権そのもの(サブプライムローン)が売買され、やはりバブルになった。

バブルである以上、いずれは崩壊する。

2007年頃からアメリカの住宅価格は下落に転じた。また住宅ローンを支払えない債務者が続出し、サブプライムローンのバブルもはじけた((ニーアル・ファーガソン『マネーの進化史』371ページ))。そして翌年のリーマンショックへと繋がった。

日本で「バブル崩壊」というと、90年代初頭の不動産バブルの崩壊のほうが印象的かもしれない。それまで日本が経験してきた継続的な経済発展が、このときを境に停滞に転じてしまったのだ。

日本は明治維新以降、富国強兵をスローガンに政府主導の経済成長を遂げてきた。戦前の日本は未開の後進国ではなく、戦艦や戦闘機を製造できる工業国だった。

とはいえ、国民の豊かさは西欧諸国のはるか後塵を拝していた。1870年~1940年における1人あたりGDPの成長率は年平均2.0%であり、もしも戦後も同じペースが続いていたら、アメリカの豊かさにキャッチアップするのに327年を要したことになる((ロバート・C・アレン『なぜ豊かな国と貧しい国が生まれたのか』169ページ))。

太平洋戦争に敗れて日本は焦土となり、経済的には大きく後退した。が、1954年から高度経済成長が始まり、1964年の東京オリンピックで奇跡的な戦後復興を世界に見せつけた。その後も長期の停滞を経験することなく、日本は順調に豊かさを増してきた。

1980年代半ばからは不動産の価格が急激に上昇し、バブルになった。そして80年代末~90年代初頭にバブルがはじけ、日本の右肩上がりの時代は終わった。

経済成長の停滞が始まった1991年からの10年間は「失われた10年」と呼ばれ、さらにゼロ年代半ばからは「失われた20年」という言葉を見かけるようになった。2011年を過ぎた今も、状況はそれほど変わっていない。

リーマンショック、日本のバブル崩壊──。

私たちの生活に多大な影響をもたらす「バブル」は、現代的なものだと考えがちだ。現代のように資本主義と金融技術が発達した時代だからこそバブルが生じるのだ、と。

しかし歴史を振り返れば、バブルは珍しいものではない。むしろ、人間社会とは切っても切れないものだと思えてくる。1円でもトクをしたい、少しでも豊かな生活を送りたい。人間ならば誰でも持っている当たり前の感情が、バブルをもたらすのだ。

現代のバブルといえば、大抵は不動産や証券の価格高騰を指す。

ところが過去には、変わった商品がバブルをもたらしたこともある。たとえば、チューリップや、うさぎだ。

17世紀のオランダにおける「チューリップ」の価格高騰

バブルの歴史を扱った本を読むと、17世紀のオランダで起きたチューリップの球根の価格高騰について必ず書かれている。チューリップバブルと呼ばれることもあるが、「チューリップマニア(Tulpenmanie)」という呼称のほうが一般的だという。

なぜなら、何かの価格高騰を「バブル」と呼ぶのは18世紀の南海泡沫事件(South Sea Bubble)((1720年にイギリスで南海会社(The South Sea Company)の投機的な事業計画から起きた株式ブームにまつわる事件。))以降だからだ。チューリップが法外な値段で売買された当時は、まだそれを「バブル」と呼ばなかった((板谷敏彦『金融の世界史』99~102ページ。

この他にもさまざまな点で今回の記事の参考にした。))。

チューリップマニアの前史からおさらいしよう。

16世紀のオランダはきわめて豊かだったものの、独立国家ではなく、スペインの属国だった。スペインはカトリック国であるのに対し、オランダはプロテスタントを信じる新教国だ。文化も宗教も違う宗主国からの独立を目指して、1568年には八十年戦争が始まった。

1580年、スペインのフェリペ2世はポルトガル王を兼ねるようになった。彼はオランダに経済的ダメージを与えるため、リスボンへのオランダ船の寄港を禁じた((永積昭『オランダ東インド会社』60ページ))。当時のリスボンには、インドネシアなどの東洋から香辛料が届いていた。これを入手できなければオランダ人は大損するに違いない──と、王様は考えたのだ。

しかしフェリペ2世の計略は裏目に出た。オランダ人に、自分たちで東洋に船を送ろうというモチベーションを与えてしまったのだ。

1596年6月、ジャワ島のバンテンに最初のオランダ商船が錨を下ろした。東洋との貿易を目指す企業がオランダ各地に林立した。これらの企業を統合して、1602年3月、オランダ東インド会社が設立された((永積昭『オランダ東インド会社』65ページ))。

オランダ東インド会社の特筆すべき点は、それが世界で最初の株式会社だったことだ。証券取引所を介して株券を売買するという習慣は、このときに生まれた。

また、1609年にはアムステルダム銀行が開設され、外国為替の決済が大幅に円滑化された。さらに、オランダの銀行は商品先物に投資するための資金の融資も行っていた((ジェイコブ・ソール『帳簿の世界史』135ページ))。

要するに、当時のオランダは世界でもっとも金融の発達した地域だったのだ。

チューリップマニアは、このような背景で起きた。

現代の私たちにも、オランダといえば風車とチューリップというイメージがある。チューリップを愛でて、その球根を高額で取引するという風習が、かの国には古くから根付いていたらしい。

1630年代に入ると、球根の価格は上昇しはじめ、ついには法外な値段で取引されるようになった。

1636年11月~1637年2月にかけて、チューリップは暴騰した。家を1軒買えるほどの値段が球根1個につくようになり、それをタマネギと間違えて食べてしまったというエピソードまで残されている。

球根の価格は2月3日にピークを迎え、その後、急激に下落した。いかにもバブルらしく、ある日突然、買い手がつかなくなってしまった。

価格高騰が起きていた期間は、ちょうど冬にあたる。大半の球根は土の中に埋まったままであり、代わりに先物が取引されていた。アムステルダムなどの証券取引所だけでなく、地方の酒場でも集まった人々が球根を売買していたらしい。今日球根を買えば、明日にはもっと高く売れるかもしれない──。そんな投機的な感情が働いたからこそ、オランダ人たちはこぞって球根を買い漁ったのだ。

ここから、暴落が起きた理由も説明できる。3月に入ると現物取引が始まってしまうからだ。先物で取引していた人々は、急に現実に引き戻されたのだろう。かくしてバブルは崩壊し、チューリップの価格は暴落した。

明治初期の日本における「うさぎ」の飼育ブーム

江戸が東京と呼ばれるようになったばかりの頃、日本では「うさぎバブル」が起きた。

明治5年7月刊の『新聞雑誌』54号にはこう書かれている((赤田光男『ウサギの日本文化史』268ページ(※現代語訳はRootportによるもの)この他にもさまざまな点で今回の記事の参考にした。))。

豚1頭の値段は5~600金になったが、今年はまたウサギの価格が1匹50金に高騰した。豚が高くなったのは、国産豚を普及させるために良種を選び、海外の様々な地域から取り寄せているのだから当然だ。しかしウサギが高価になったことは理解に苦しむ。悪徳業者たちが共謀して、好事家を騙して暴利をむさぼろうとしているのだろう。

出典:なし

そもそも日本には、ペット用のアナウサギの仲間は生息していなかった。カイウサギは開国後に西欧より持ち込まれた品種だ((赤田光男『ウサギの日本文化史』3、4ページ))。外国産のうさぎに人気が集まり、ブームの端緒を開いたという。

白毛に黒の斑文を持つものは「更紗(さらさ)模様」と呼ばれ、大喝采を博した。更紗の種付用オスうさぎは2~300円、ときには600円で取引され、種付料も1回に2~3円ほどだったという。

なお、明治6年の東京府における玄米中級1石あたりの時価は4円80銭だった。1円あたり2斗8合3勺だ。一度の食事に1合ずつ食べるとしても、1ヶ月で9升ほど。つまり当時は、1円あれば約3ヶ月分の玄米を買えたことになる。先述のうさぎの価格がどれほど異様だったか分かろうというものだ。

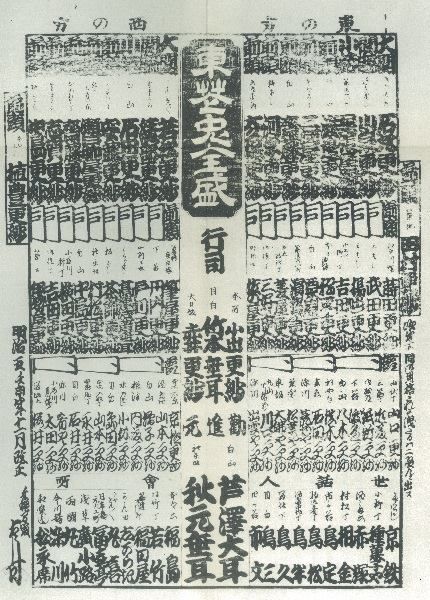

籐のカゴにうさぎを入れた人々が通りを行き交うようになり、街角では「兎会」という品評会が開かれた。相撲の番付を模して、うさぎ番付が作られるようになった。

明治6年孟冬(旧暦10月)改正の「東花兎全盛」という番付表によれば、次の3羽が大関に名を連ねている。日本橋・本惣黒所有の「メリケン惣体更紗」、浅草・小泉所有の「メリケン黒面更紗」、神田・浜久所有の「メリケン黒面更紗」だ。総じて番付上位は「メリケン(アメリカ)」や「イタリヤ」のうさぎで占められており、カイウサギが珍重な舶来品だったことがうかがえる。

こうした流行は東京だけでなく、全国的に広がっていたようだ。

たとえば大阪府は、明治5年7月に「兎売買ノ市立・集会禁止」に関する布令を出した。また明治6年2月の『静岡新聞』5号には、うさぎの売買に熱中する人々を狐憑き状態だと揶揄する記事が掲載された。当時のうさぎが愛玩用にとどまらず、投機目的で売買されていたことは明らかだろう。

こうなると当然、詐欺に走る者も出てくる。

明治6年2月『新聞雑誌』78号には、白毛のうさぎを柿渋で染めて販売した男のことが報じられている。池之端七軒町の弥三郎は、同じ町内の太郎吉を騙して渋染めのうさぎを2円で売った。それを知った長吉という者に白うさぎを染めてくれと頼まれたので、また染めてやった。これらが発覚し、2円の罰金、杖打ち60回、懲役60日に処されたという。

さらには、うさぎが原因の殺人事件まで起きた。

明治6年4月『新聞雑誌』93号によれば、四谷に暮らすある男が父親を殺して入牢の刑となったという。飼っているうさぎ1羽を150円で買おうとする人がいたので売却しようとしたところ、父親が200円でなければ売らないと断ったのだ。ところがその夜、うさぎが突然死んでしまった。親子喧嘩になり、父親を縁先から庭に突き飛ばした。父親は打ちどころが悪くて亡くなってしまったという。

風紀の乱れを懸念した東京府は明治6年12月7日、うさぎ1羽につき毎月1円を徴収するという布達を出し、飼育や売買を規制した。先述のとおり、当時の1円は3ヶ月分の飯代に匹敵する高税だ。これをきっかけに、うさぎブームは少しずつ沈静化していくことになるのだが──。

明治6年12月9日未明には「神田の大火」が起きた。神田東福田町から火の手が上がり、日本橋まで延焼。5,700戸余りが燃えた。この大火は「うさぎ税」を恨む人による放火ではないかと噂された。うさぎの投機熱は、ついに東京を焼き尽くしたのだ。

うさぎ税の導入により、庶民の間ではうさぎを手放す動きが加速した。東京府外まで売りに出かける者、毛皮に加工して売りさばく者、野や川に捨てる者……。なかには床下に隠してこっそり飼い続ける場合もあったようだが、税金を支払えない者はうさぎを手放すしかなかった。

その年の暮れには、「しめこ鍋(うさぎ肉の鍋)」を売る屋台が東京の大通りに並んだという。うさぎにしてみればいい迷惑である。こんな狂歌まで残されている。

去年の暮れ 餅をつきけり玉兎 今年の暮れは 餅につきけり

出典:なし

ただし、うさぎの投機熱は沈静化したとはいえ、チューリップのように暴落したわけではないようだ。

明治7年1月13日の『東京日日新聞』は、豆腐屋のおからがよく売れるようになったと報じている。当時、豆腐のおからはうさぎのエサだった。税金の導入によってうさぎの飼育者が減ると、自家製のおからを作る人や、素人のおから職人もいなくなった。結果、旧来の豆腐屋のおからが売れるようになったという。税を負担できる人は、布達の後もうさぎを飼い続けたらしい。

(余談だが、関東では今でもおからのことを「卯の花」と呼ぶ。これはうさぎのエサにしていたことと関係があるのだろうか? もしもご存じの方がいたら、ご教授ください。)

当時の東京では、芸妓の芸名に「卯」の文字を入れることが流行ったらしい。うさぎの可愛らしさにあやかろうとしたのだろう。また、うさぎの目が赤いことにちなんで、駒込の目赤不動尊には死んだうさぎの埋葬所が設けられ、そばには「白兎塚」という石碑まで建立されたという。

明治9年、東京府はうさぎ規制をさらに強化。少なくともこの頃までは、投機目的でうさぎを飼育・売買する者がいたことがうかがえる。この規制強化によって、明治12年までにはうさぎ税が有名無実化するほど飼育者が減った。

明治12年6月、東京府はうさぎ税を廃止。税金の撤廃直後はうさぎブーム再燃のきざしがあったが、明治13年の2~3月にはそれも衰退の傾向になったという。明治初期のうさぎバブルは、こうして静かに幕を閉じた。

チューリップやうさぎより「現代のバブル」が危険な理由

チューリップマニアやうさぎバブルが不思議なのは、崩壊した際の経済全体へのダメージがそれほど大きくなかったらしいということだ。

チューリップの暴落から1年半後の1638年9月1日、フランス王ルイ13世の母マリー・ド・メディシスがアムステルダムを訪問して、盛大な歓迎を受けた。彼女は巨万の富を生み出すオランダ東インド会社を見学しにきたのだ((ジェイコブ・ソール『帳簿の世界史』142ページ))。当時のフランスが、オランダをどのように見ていたのかがうかがえる。

チューリップマニアの崩壊は、オランダの黄金時代を揺るがすようなものではなかった。

また、うさぎバブルにも同じことが言える。たしかに明治6年末の布達により、うさぎの飼育者たちは混乱に陥った。しかし、大工などの職人の収入は増えて、売家の値段は上昇したという。先述の神田の大火で、建設や住宅の需要が高まったためだ。バブル崩壊によりゴーストタウンが出現する……なんて現象は、うさぎバブル後の日本では起きなかった。

なぜだろう?

17世紀のチューリップと21世紀の住宅ローンは、いったい何が違うのだろう?

おそらく、それは過剰流動性があるかどうかだ。

過剰流動性とは、ひとことで言えば「カネ余り」のことである。カネは天下の回り物というが、貨幣はまるで水や血液のように経済活動を潤している。であれば、「世の中の経済を回すのに適正なお金の量」の水準もあるはずだ。この水準を大幅に上回ったお金が供給されている状態──。それが、過剰流動性がある状態だ。

過剰流動性のもとでは、バブルが起きやすくなる。現実世界には買うものがないので、余っているカネが投機的な目的に使われるからだ。

たとえば、株券や家屋が値上がりしていると聞いたら、さらなる値上がりを期待してそれらを買うようになる。配当を受け取ったり、居住したり……といった、株や家屋の本来の使用目的ではなく、カネでカネを殖やすことが目的になる。価格が際限なく上昇しはじめ、バブルになる。

また、過剰流動性のもとで起きるバブルは、経済全体に波及しやすい。世の中のあらゆる場所に、「バブルによって生じたカネ」が行き渡るからだ。バブルが崩壊した際、それらのカネが急速に消えてしまい、経済全体に深刻なダメージを与える。

歴史上、過剰流動性のある時代はほとんどなかった。一部の例外を除いて、かつてのお金はいずれも本位貨幣──貴金属の裏付けがあるお金──だったからだ。前回の記事にも書いたとおり、明治の日本銀行が発行した紙幣は金(ゴールド)と交換できた。

このような本位制度のもとでは、過剰流動性は生じにくい。むしろ「カネ不足」に陥る可能性のほうが高い。なぜなら、貨幣の供給量が貴金属の採掘量に左右されるからだ。巨大な金鉱が新たに発見される等の事件がないかぎり、貨幣の供給が急増することはない。

実をいえば、この世界は比較的最近まで金本位制だった。1944年7月、第二次世界大戦の勝利を確信した連合国の代表者は、アメリカ合衆国ニューハンプシャー州ブレトン・ウッズに集まり、戦争によって乱れた世界経済をどうやって立て直すかについて議論した。そして、米ドルを金(ゴールド)と交換できることにして、そのドルに対して各国通貨の交換比率を定めた。「ブレトン・ウッズ体制」の成立だ。

ブレトン・ウッズ体制は、まごうことなき金本位制だった。金の採掘量が増えなければ米ドルの供給量も増えず、それと交換比率の定められた他国の通貨も増えないという仕組みだ。

ところが1960年代半ばからベトナム戦争が激化したことで、アメリカでは戦費が増大。さらにアメリカの貿易収支は黒字幅を狭め、71年には貿易赤字に転じた。世の中に出回っている米ドルの量に対して、アメリカの保有する金が足りなくなってしまった。

1971年8月、当時のアメリカ大統領リチャード・ニクソンはドルと金との交換を停止すると発表。世界に衝撃を与えた。

この「ニクソン・ショック」以降、世界の通貨は貴金属の縛りを逃れた。本位貨幣ではなくなったのだ。貨幣不足の危険が大幅に減ったことが、70年代~80年代の先進国の豊かさを支えたのは間違いないだろう。

反面、貨幣供給は際限なく増え続けた。

カネには数千年の歴史があるが、現在の世界ほど大量のカネが流通した時代は、過去に例がない。現在の私たちは、史上空前のカネがじゃぶじゃぶした時代を生きている。極度の過剰流動性のなかで生きていると言ってもいい。リーマンショックでさえ、そのほんの一部が蒸発したにすぎない。

いつの日か、現在のスーパーバブルがはじけるときが来るのかもしれない。

ブログ『デマこい!』を運営している匿名ブロガー。1985年生まれ東京育ち京都在住……という設定だが、真偽のほどは分からない。ネットでは誰が言ったかよりも何を言ったかのほうが大切! を信念に匿名主義(?)を標榜している。大して飲めないくせに左党でスコッチ好き。たい焼きは頭から食べる派。